アウト・ドア。それは、家の外ではなく、安泰の外。コンフォートゾーンの内側で冒険が眠りつくとき、ドアは現れる。しかし、思い切ってドアの外に踏み出せば、そこにはきっと人生を変えてしまうような「何か」———「すてきなサムシング」が待っている。これは、職人がアウトドアで見つけたサムシングのレポートである。

人類学者J.G.フレイザーは『火の起源の神話』(ちくま学芸文庫)のなかで、人類と火のかかわりを3つの時代に分けている。「火のない時代」「火を使った時代」「火を起こした時代」である。言い換えれば、「火の発見」と「発火法の発見」は、人類史を二度も塗り替えた極めて重大な出来事だった。

では、「任意に火を起こす」という、空前絶後の超絶怒涛のイノベーションは、いったいいつ、どこで生まれたのか。これは、いまもって謎に包まれている。ただ、そのきっかけは日常のなかでおこなわれていた工作だったのではないかという説がある。なにかの理由で木に穴を開けようとして、尖った木の棒をねじ込んでいるうちに、煙が上がり、熱が発生するのに気づいた、というわけだ。つまり、原始的な火起こしとしてよく知られる「キリモミ式」は、人類が最初に火を生み出したとされる、象徴的な発火法だと言える。じゃあ、人類のたしなみとしてキリモミ式ができるようにしておいた方がいいじゃん。

そう考えて行き着いたのが「古代発火法検定」である。これは、原始技術研究の第一人者・和光大学名誉教授の岩城正夫先生(95)が、ご自宅のガレージで年に2回開催している、非常にアカデミックかつマニアックな検定だ。検定の内容はシンプルながら過酷で、摩擦開始から火が起きるまでの時間によって等級が決まる。5分以内で5級、3分以内で4級、2分以内で3級、1分以内で2級、45秒以内で1級、という具合だ。

キリモミ式の火起こしについて何も知らない私は、まず岩城先生の研究集会を訪ねた。ご高齢のため直接のご指導は難しかったが、道具や技術について教えてくれる方を紹介していただき、連絡をとって実際に会いに行った。諸先輩方に教えを請うなかでわかってきたのは、火起こしの肝は「道具」と「技術」のバランスにある、ということである。いくらいい道具を使っても技術が低ければ火は起きず、逆にどれだけ技術が高くても道具が悪ければ火は起きない。そのバランスが高いレベルで釣り合うほど、より短い時間で火を起こせるようになる。

技術の向上については、自分の身体操作におけるPDCAサイクルで完結できる。しかし、道具に関してはそう簡単ではない。検定には「天然の植物素材だけを用いた道具を持参しなければならない」という規定があり、自作しなければならないからだ。もちろん、市販の火起こし体験セットみたいなものを購入して「持参」してもいいのだが、それで合格できる等級には限界があるだろうし、何より道具作りの学びが得られない。それに私は「職人」という名を拝しているから、「買ったんですってよ、職人なのにね」みたいになることは避けたい。まあ、単純に道具作りへの好奇心から作るのだけれど。ドアの外に出るというのは、つまりそういうことだ。

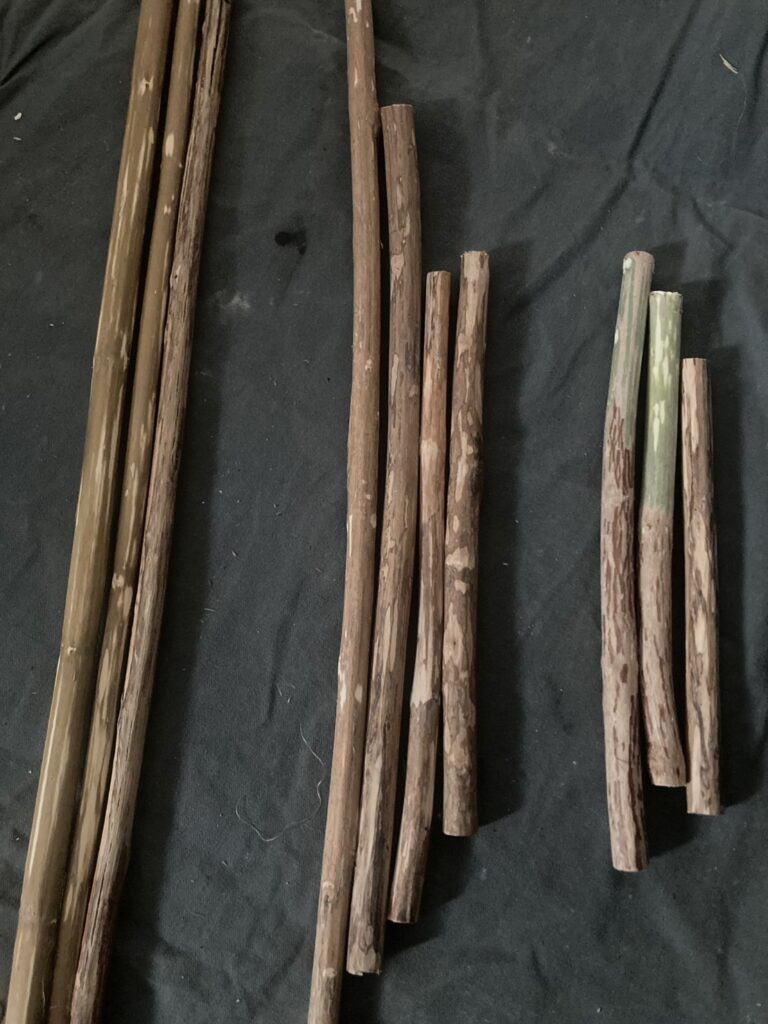

さて、火きり板として優秀な杉の板はホームセンターでも手に入るのだが、火きり棒として最適な「空木」という木は簡単に手に入らない。売っているのは園芸用の苗くらいだ。さすがに木になるまで待っていられないよ? ではどうするかというと、山に採集に行く。しかも、できるだけ曲がりがなく、適切な太さと長さを備えたものを探す必要がある。果たして手に入るかどうか。不安を胸に山へと向かった。火起こしの道は、思った以上に遠い――。

花まる学習会 橋本 一馬

>>>『古代発火法検定2』 につづく

▲空木(ウツギ)の採集

▲選別と乾燥

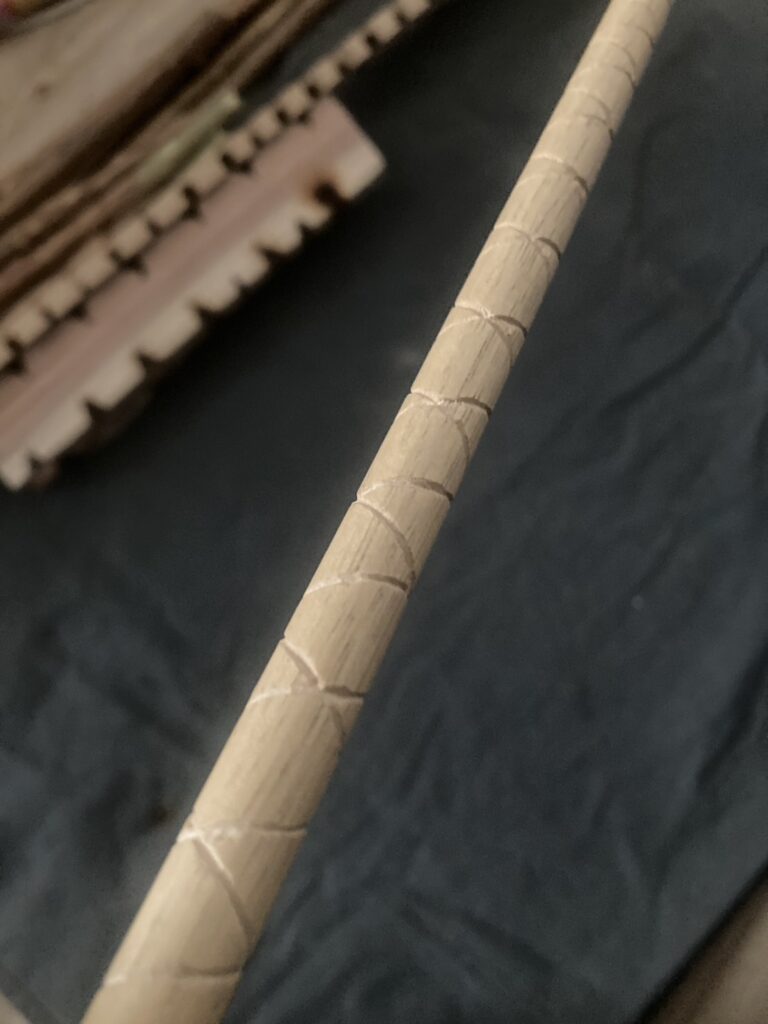

▲シャフトのグリップを手加工

▲カートリッジ式の先端

🌸著者|橋本 一馬(職人)

花まる学習会教室長。家具職人だった経歴からミドルネームは「職人」。家具製作技能士、狩猟免許、ブッシュクラフトアドバイザー、古代発火法検定など、さまざまな資格や技能を織り交ぜた教育的アプローチが好き。キャンプ行きがち。アイス食べがち。